DISSERTATION SUR LA MUSIQUE MODERNE.

Immutat animus ad pristina . Lucr.

© Gallica / BNF

Il paroit étonnant que les signes de la

Musique étant restes aussi long-tems dans l'état d'imperfection ou nous les

voyons encore aujourd'hui, la difficulté de l'apprendre n'ait pas averti le

Public que c'etoit la faute des caracteres & non pas celle de l'Art, ou que

s'en étant apperçu, on n'ait pas daigne y remédier. Il est vrai qu'on à

donne souvent des projets en ce genre : mais de tous ces projets , qui ,

sans avoir les avantages de la Musique ordinaire, en avoient les

inconvéniens, aucun , que je fache , n'à jusqu'ici touche le but; soit

qu'une pratique trop superficielle ait fait échouer ceux qui l'ont voulu

considérer théoriquement , soit que le génie étroit & borne des Musiciens

ordinaires les ait empêchés d'embrasser une plan général & raisonne, & de

sentir les vrais défauts de leur Art, de la perfection actuelle duquel ils

sont , pour l'ordinaire , très-entêtés .

La Musique à eu le sort des Arts qui ne se

perfectionnent que successivement. Les inventeurs de ses caracteres n'ont

qu'à songe qu'à l'état ou elle se trouvoit de leur tems, sans prévoir celui

ou elle pouvoit parvenir dans la suite. Il est arrive de-la que leur système

s'est bientôt trouve défectueux, & d'autant plus défectueux que l'Art s'est

plus perfectionné à mesure avançoit, on établissoit des regles pour remédier

aux inconvéniens présens, & pour multiplier une expression trop bornée, qui

ne pouvoir suffire aux nouvelles combinaisons on la chargeoit tous les

jours. En un mot : les inventeurs en ce genre, comme le dit M. Sauveur,

n'ayant eu en vue que quelques propriétés des sons, & sur - tout, la

pratique du Chant qui etoit en usage de leur tems, ils se sont contentes de

faire, par rapport à cela, des systèmes de Musique que d'autres ont

peu-à-peu changes, à mesure que le goût de la Musique changeoit. Or, il

n'est pas possible qu'un système, fut-il d'ailleurs le meilleur du monde

dans son origine, ne se charge à la fin d'embarras & de difficultés, par les

changemens qu'on y fait & les chevilles qu'on y ajoute, & cela ne sauroit

jamais faire qu'un tout fort embrouille & sort mal assorti.

C'est le cas de la méthode que nous

pratiquons aujourd'hui dans la Musique, en exceptant, cependant, à

simplicité du principe qui ne s'y est jamais rencontrée. Comme le fondement

en est absolument mauvais, on est ne l'à pas proprement gâte, on n'à fait

que le rendre pire, par les additions qu'on à été contraint d'y faire.

Il n'est pas aise de savoir précisément en

quel état étoit la Musique, quand Gui d'Arezze * [* Soit Gui d'Arezze, soit

Jean de Mure, le nom de l'Auteur ne fait rien au systême, & je ne parle du

premier que parce qu'il est plus connu.] s'avisa de supprimer tous les

caracteres qu'on y employoit, pour leur substituer les notes qui sont en

usage aujourd'hui. Ce qu'il y a de vraisemblable, c'est que ces premiers

caracteres etoient les mêmes avec lesquels les anciens Grecs exprimoient

cette Musique merveilleuse, de laquelle, quoiqu'on en dise, la notre

n'approchera jamais, quant à ses effets; & ce qu'il y a de sûr, c'est que

Gui rendit un sort mauvais service à la Musique, & qu'il est fâcheux pour

nous qu'il n'ait pas trouvé en son chemin des Musiciens aussi indociles que

ceux d'aujourd'hui.

Il n'est pas douteux que les lettres de

l'Alphabet des Grecs, ne fussent en même tems les caracteres de leur

Musique, & les chiffres de leur Arithmétique : de sorte qu'ils n'avoient

besoin que d'une seule espece de signes , en tout au nombre de vingt -

quatre , pour exprimer toutes les variations du discours , tous les rapports

des nombres , & toutes les combinaisons des sons; en quoi ils étoient bien

plus sages ou plus heureux que nous, qui sommes contraints de travailler

notre imagination sur une multitude de signes inutilement diversifiés .

Mais, pour ne m'arrêter qu'à ce qui regarde

mon sujet , comment se peut-il qu'on ne s'apperçoive point de cette foule de

difficultés que l'usage des notes à introduites dans la Musique , ou que,

s'en appercevant , on n'ait pas le courage d'en tenter le remede, d'essayer

de la ramener à sa premiere simplicité , & en un mot, de faire pour sa

perfection ce que Gui d'Arezze à fait pour la gâter: car, en vérité, c'est

le mot & je le dis malgré moi.

J'ai voulu chercher les raisons dont cet

Auteur dut se servir pour faire abolir l'ancien système en faveur du sien, &

je n'en ai jamais pu trouver d'autres que les deux suivantes,

1. Les notes sont plus apparentes que les

chiffres,

2. Et leur position exprime mieux à la vue la

hauteur & l’abaissement des sons.

Voilà donc les seuls principes sur lesquels

notre Aretin bâtit un nouveau système de Musique, anéantit toute celle qui

etoit en usage depuis deux mille ans, & apprit aux hommes à chanter

difficilement.

Pour trouver si Gui raisonnoit juste, même en

admettant la vérité de ses deux propositions, la question se réduiroit à

savoir si les yeux doivent être ménages aux dépens de l'esprit, & si la

perfection d'une méthode consiste à en rendre les signes plus sensibles en

les rendant plus embarrassans : car c'est précisément le cas de la sienne.

Mais nous sommes dispenses d'entrer là-dessus

en discussion, puisque ces deux propositions étant également fausses &

ridicules, elles n'ont jamais pu servir de fondement qu'à un très-mauvais

système.

En premier lieu ; on voit d'abord que les

notes de la Musique remplissant beaucoup plus de place que les chiffres

aux-quels on les substitue, on peut, en faisant ces chiffres beaucoup plus

gros, les rendre du moins aussi visibles que les notes, sans occuper plus de

volume. On voit, de plus Musique notée ayant des points , des

quarts-de-soupirs , des lignes , des clefs, des dièse , & d'autres signes

nécessaires autant & plus menus que les chiffres , c'est par ces signes-là ,

& non par la grosseur des notes , qu'il faut déterminer le point-de-vue.

En seconde lieu ; Gui ne devoit pas faire

sonner si haut l'irréalité de la position des notes : puisque, sans parler

de cette foule d'inconvéniens dont elle est la cause , l'avantage qu'elle

procure se trouve déjà tout entier dans la Musique naturelle : c'est-a-dire

, dans la Musique par chiffres ; on y voit du premier coup-d'oeil , de même

qu'à l'autre , si un son est plus haut ou plus bas que celui qui le précédé

ou que celui qui le suit, avec cette différence seulement que dans la

méthode des chiffres, l'intervalle , ou le rapport des deux sons qui le

composent, est précisément connu par la seule inspection ; au lieu que dans

la Musique ordinaire vous connoissez à l'oeil qu'il faut monter ou descendre

, & vous ne connoissez rien de plus.

On ne sauroit croire quelle application ,

quelle persévérance , quelle adroite mécanique est nécessaire dans le

système établi, pour acquérir passablement la science des intervalles & des

rapports : c'est l'ouvrage pénible d'une habitude toujours trop longue &

jamais assez étendue, puisqu'après une pratique de quinze & vingt ans , le

Musicien trouve encore des sauts qui non-seulement quant à l'intonation,

mais encore quant à la connoissance de l'intervalle, sur-tout, lorsqu'il est

question de sauter d'une clef à l'autre. Cet article mérite d'être & j'en

parlerai plus au long.

Le système de Gui est tout-a-fait comparable,

quant à son idée, à celui d'un homme qui, ayant fait réflexion que les

chiffres n'ont rien dans leurs figures qui réponde à leurs différentes

valeurs, proposeroit d'établir entr'eux une certaine grosseur relative, &

proportionnelle aux nombres qu'ils expriment. Le deux, par exemple, seroit

du double plus gros que l'unité, le trois de la moitie plus gros que le

deux, & ainsi de suite. Les défenseurs de ce système me ne manqueroient pas

de vous prouver qu'il est très-avantageux dans l'Arithmétique d'avoir sous

les yeux des caracteres uniformes qui, sans aucune différence par la figure,

n'en auroient que par la grandeur, & peindroient, en quelque sorte aux yeux

les rapports dont seroient l'expression.

Au reste : cette connoissance oculaire des

hauts, des bas , & des intervalles est si nécessaire dans la Musique , qu'il

n'y à personne qui ne sente le ridicule de certains projets qui été

quelquefois donnes pour noter sur une seule ligne, par les caracteres les

plus bizarres , les plus mal imagines, & les moins analogues à leur

signification ; des queues tournée sa droite , à gauche, en haut, en bas, &

de biais, dans tous les sens, pour représenter des ut des re, des mi ,&c.

Des têtes & des queues différemment situées pour répondre aux dénominations,

pa, ra, ga, so, bo, lo, do, ou d'autres signes tout aussi singulièrement

appliques. On sent d'abord que tout cela ne dit rien aux yeux & n'à nul

rapport à ce qu'il doit signifier, & j'ose dire que les hommes ne trouveront

jamais de caracteres convenables ni naturels que les seuls chiffres pour

exprimer les sons & tous leurs rapports. On en connoîtra mille sons les

raisons dans le cours de cette lecture; en attendant, il suffit de remarquer

que les chiffres étant l'expression qu'on à donnée aux nombres, & les

nombres eux-mêmes étant les exposans de la génération des sons, rien n'est

naturel que l'expression des divers sons par les chiffres Arithmétique.

Il ne faut donc pas être surpris qu'on ait

tente quelquefois de ramener la Musique à cette l'expression naturelle. Pour

peu qu'on réfléchisse sur cet Art, non en Musicien, mais en Philosophe on en

sent bientôt les défauts : l'on sent encore que ces défauts sont inhérens au

fond même du système, & dépendans uniquement du mauvais choix & non pas du

mauvais usage de ses caracteres : car , d'ailleurs, on ne sauroit

disconvenir qu'une longue pratique, suppléant en cela au raisonnement , ne

nous ait appris à les combiner de la maniere la plus avantageuse qu'ils

peuvent l'être.

Enfin, le raisonnement nous mene encore

jusqu'à connoître sensiblement que la Musique dépendant des nombres elle

devroit avoir la même expression qu'eux: nécessité qui ne naît pas seulement

d'une certaine convenance générale: mais du fond même des principes

physiques de cet Art.

Quand on est une fois parvenu- la, par une

suite de raisonnemens bien fondes & bien conséquens, c'est alors qu'il faut

quitter la Philosophie & redevenir Musicien, & c'est justement ce que n'ont

fait aucun de ceux qui jusqu'à présent ont proposé des systèmes en ce genre.

Les uns, partant quelquefois d'une théorie très-fine, n'ont jamais su venir

à bout de la ramener à l'usage, & les autres, n'embrassant proprement que le

mécanique de leur Art, n'ont pu remonter jusqu'aux grands principes qu'ils

ne connoissoient pas, & d'ou cependant, il faut nécessairement partir pour

embrasser un système lie. Le défaut de pratique dans les uns, le défaut de

théorie dans les autres, & peut-être, s'il faut le dire, le défaut de génie

dans tous, ont fait que jusqu'a présent aucun des projets qu'on à publies,

n'à remédie aux inconvéniens de la Musique ordinaire , en conservant ses

avantages.

Ce n'est pas qu'il se trouve une grande

difficulté dans l'expression des sons par les chiffres, puisqu'on pourroit

toujours les représenter en nombre, ou par les degrés de leurs intervalles,

ou par les rapports de leurs vibrations; mais l'embarras d'employer une

certaine multitude de chiffres sans ramener les inconvéniens de la Musique

ordinaire, & le besoin de fixer le genre & la progression des sons par

rapport à tous les différens modes, demandent plus d'attention qu'il ne

paroit d'abord : car la question est proprement de trouve une méthode

générale pour représenter, avec un très-petit nombre de caracteres, tous les

sons de la Musique considérés dans chacun des vingt-quatre modes.

Mais la grande difficulté ou tous les

inventeurs de systèmes ont échoue, c'est celle de l'expression des

différentes durées des silences & des sons. Trompes par les fausses regles

de la Musique ordinaire, ils n'ont jamais pu s'élever au-dessus de l'idée

des rondes, des noires & des croches; ils se sont rendus les esclaves de

cette mécanique , ils ont adopte les mauvaises relations qu'elle établit:

ainsi , pour donner aux notes des valeurs déterminées, il à falu inventer de

nouveaux signes, introduire dans chaque note une complication de figures,

par rapport à la durée, & par rapport au son d'ou s'ensuivant des

inconvéniens que n'à pas la Musique ordinaire , c'est avec raison que toutes

ces méthodes sont tombées le décri; mais enfin , les défauts de cet Art n'en

subsistent pas moins, pour avoir été compares avec des défauts plus grands;

& quand on publieroit encore mille méthodes plus mauvaises ; on en seroit

toujours au même point de la question, & tout cela ne rendroit pas plus

parfaite celle que nous pratiquons aujourd'hui.

Tout le monde , excepte les Artistes , ne

cesse de se plaindre de l'extrême longueur qu'exige l'étude de la Mutique

avant que de la posséder passablement : mais, comme la Musique est une des

sciences sur lesquelles on à moins réfléchi, soit le plaisir qu'on y prend,

nuise au sens-froid nécessaire pour méditer; soit que ceux qui la pratiquent

ne soient pas trop communément gens à réflexions, on ne s'est gueres avise

jusqu'ici de rechercher les véritables causes de sa difficulté, & l'on à

injustement taxe l'Art même des défauts que l'Artiste y avoit introduits.

On sent bien, à la vérité, que cette quantité

de lignes, de clefs, de transpositions , de dièse, de bémols , de bécarres,

de mesures simples & composées , de rondes, de blanches, de noires, de

croches, de doubles, de triples-croches, de pauses, de demi-pauses , de

soupirs , de demi-soupirs , de quarts de soupir , &c. donne une foule de

signes & de combinaisons, d'ou résulté bien de l'embarras & bien des

inconvéniens mais quels sont précisément ces inconvéniens ? Naissent-ils

directement de la Musique elle-même, ou de la mauvaise maniere de

l'exprimer? Sont-ils susceptibles de correction, & quels sont les remèdes

convenables qu'on y pourroit apporter, il est rare qu'on pousse l'examen

jusque-là; & après avoir la patience pendant des années entières de s'emplir

la tête de sons , & la mémoire de verbiage, il arrive souvent qu'on est tout

étonne de ne rien concevoir à tout cela , qu'en prend en dégoût la Musique &

le Musicien, & qu'on laisser-là l'un & l'autre, plus convaincu de

l'ennuyeuse difficulté de cet Art que de ses charmes si vantes.

J'entreprens de justifier la Musique des

torts dont on l'accuse, & de montrer qu'on peut , par des routes plus

courtes & plus faciles, parvenir à la posséder plus parfaitement, avec plus

d'intelligence, que par la méthode ordinaire, afin que si le public persiste

à vouloir s'y tenir, il ne s'en prenne du moins qu'à lui-même des

difficultés qu'il y trouvera.

Sans vouloir entrer ici dans le détail de

tous les défauts du système établi, j'aurai, cependant , occasion de parler

plus considérables, & il sera bon d'y remarquer toujours que ces

inconvéniens étant des suites nécessaires du fond même la méthode , il est

absolument impossible de les corriger autrement que par une refonte

générale, telle que je la propose ; il reste à examiner si mon système

remédie en effet à tous ces défauts, sans en introduire d'équivalens, &

c'est à cet examen que ce petit ouvrage est destine.

En général, on peut réduire tous les vices de

la Musique ordinaire à trois classes principales. la premiere est la

multitude des signes & de leurs combinaisons, qui surchargent inutilement

l'esprit & la mémoire des Commençans, de façon que l'oreille étant forme, &

les organes ayant acquis toute la facilite nécessaire, long-tems avant qu'on

toit en état chanter à livre ouvert , il s'ensuit que la difficulté est

toute dans l'observation des regles , & nullement dans l'exécution du chant

la seconde est le défaut d'évidence dans le genre des intervalles exprimes

sur la même ou sur différentes clefs. Défaut d'une si grande étendue, que ,

non-seulement , il est la cause principale de la lenteur du progrès des

écoliers ; mais encore qu'il n'est point de Musicien forme qui n'en soit

quelquefois incommode dans l'exécution. La troisieme enfin, est 1'extrême

diffusion des caracteres & le trop grand volume qu'ils occupent, ce qui ,

joint à ces lignes & à ces portées si ennuyeuses à tracer, devient une

source d'embarras de plus d'une espece. Si le premier mérite des signes

d'institution est d'être clair, le second est d'être concis ; quel jugement

doit-on porter des notes de notre Musique, à qui l'un & l'autre manquent ?

Il paroit d'abord assez difficile de trouver

une méthode qui puisse remédier à tous ces inconvéniens à la fois. Comment

donner plus d'évidence à nos signes, sans les augmenter en nombre ? Et

comment les augmenter en nombre, sans les rendre d'un cote plus longs à

apprendre, plus difficiles à retenir , & de l'autre, plus étendus dans leur

volume?

Cependant , à considérer la chose de près, on

sent bientôt que, tous ces défauts partent de la même source; savoir, de la

mauvaise institution des signes & de la quantité qu'il en à falu établir

pour suppléer à l'expression bornée & mal-entendue qu'on leur à donnée en

premier lieu; & il est démonstratif que des qu'on aura invente des signes

équivalens, mais plus simples , & en moindre quantité, ils auront par - la

même plus de précision & pourront exprimer autant choses en moins d'espace.

Il seroit avantageux, outre cela que ces

signes fussent déjà connus, afin que l'attention fut moins partagée, &

facile à suggérer, afin de rendre la Musique plus commode.

Voilà les vues que je me suis proposées, en

méditant le système que je présente au Public. Comme je destine un autre

ouvrage au détail de ma méthode, telle qu'elle do être enseignée aux

écoliers , on n'en trouvera ici qu'un plan général, qui suffira pour en

donner la parfaite intelligent aux personnes qui cultivent actuellement la

Musique, & dans lequel j'espere, malgré sa breveté, que la simplicité de mes

principes ne donnera lieu ni à l'obscurité, ni à l'équivoque .

Il faut d'abord considérer dans la Musique

deux objets principaux, chacun séparément. Le premier, doit être

l'expression de tous les sons possibles, & l'autre, celles de toutes les

différentes durées, tant des sons que de leurs silences relatifs , ce qui

comprend aussi la différence des mouvemens.

Comme la Musique n'est qu'un enchaînement de

sons qui se sont entendre, ou tous ensemble, ou successivement, il suffit

que tous ces sons aient des expressions relatives qui leur assignent à

chacun la place qu'il doit occuper, par rapport à un certain son fondamental

naturel ou arbitraire, pourvu que ce son fondamental soit nettement exprime

que la relation soit facile à connoître. Avantages que n'à déjà point la

Musique ordinaire, ou le son fondamental n'à nulle évidence particuliere , &

ou tous les rapports des notes ont besoin d'être long-tems étudies.

Mais comment faut-il procéder pour déterminer

ce son fondamental de la maniere la plus avantageuse qu'il est possible ;

c'est d'abord une question qui mérite fort d'être examinée ? On voit déjà

qu'il n'est aucun son dans la nature qui contienne quelque propriété

particuliere & connue, par laquelle on puisse le distinguer, toutes les fois

qu'on l'entendra. Vous ne sauriez décider sur un son unique , que ce fait un

ut plutôt qu'un la , ou un re, & tant que vous l'entendrez seul vous n'y

pouvez rien appercevoir qui vous doive engager à lui attribuer un nom plutôt

qu'un autre. C'est ce qu'avoit déjà remarque Monsieur de Mairan. Il n'y a,

dit-il, dans la nature , ni ut ni sol qui soit quinte ou quarte par soi-même

, parce que ut, sol, ou re n'existent qu'hypothétiquement selon le son

fondamental que l'on à adopte. La sensation de chacun des tons n'a rien en

soi de propre à la place qu'il tient dans l'étendue du clavier, rien qui le

distingue des autres pris séparément. Le re de l'Opéra pourroit être l'ut de

Chapelle, ou au contraire : la même vitesse, la même fréquence de vibrations

qui constitue l'un, pourra servir quand on voudra à constituer l'autre; ils

ne différent dans le sentiment qu'en qualité de plus haut ou de plus bas ,

comme huit vibrations, par exemple, différent de neuf, & non pas d'une

différence spécifique de sensation.

Voilà donc tous les sons imaginables réduits

à la seule faculté d'exciter des sensations par les vibrations qui les

produisent , & la propriété spécifique de chacun d'eux réduite au nombre

particulier de ces vibrations , pendant un tems déterminé: or, comme il est

impossible de compter ces vibrations , du moins d'une maniere directe, il

reste démontré qu'on ne peut trouver dans les sons aucune propriété

spécifique par laquelle on les puisse reconnoître séparément , & à plus

forte raison qu'il n'y à aucun d'eux qui mérite par préférence d'être ,

distingue de tous les autres & de servir de fondement aux rapports qu'ils

ont entr'eux.

Il est vrai que M. Sauveur avoit propose un

moyen de terminer un son fixe qui eut servi de base à tous les tons de

l'échelle générale: mais ses raisonnemens mêmes prouvent qu'il n'est point

de son fixe dans la nature, & l'artifice très-ingénieux & très-impraticable

qu'il imagina pour en trouver un arbitraire, prouve encore combien il y à

loin des hypothèses, ou même, si l'on veut, des vértés de spéculation , aux

simples regles de pratique.

Voyons, cependant, si en épiant la nature de

plus près , nous ne pourrons point nous dispenser de recourir à l'Art pour

établir un ou plusieurs sons fondamentaux, qui puissent nous servir de

principe de comparaison pour y rapporter tous les autres .

D'abord, comme nous ne travaillons que pour

la pratique, dans la recherche des sons nous ne parlerons que de ceux qui

composent le système tempéré, tel qu'il est universellement adopte, comptant

pour rien ceux qui n'entrent point dans la pratique de notre Musique, &

considérant comme justes sans exception tous les accords qui résultent du

tempérament. On verra bientôt que cette supposition, qui est la même qu'on

admet dans la Musique ordinaire, n'ôtera rien à la variété que le système

tempéré introduit dans l'effet des différentes modulations.

En adoptant donc la suite de tous les tous du

clavier, telle qu'elle est pratiquée sur les Orgues & les Clavecins,

l'expérience m'apprend qu'un certain son auquel on à donne le nom d'ut,

rendu par un tuyau long de seize pieds ouvert, fait entendre assez

distinctement, outre le son principal, deux autres sons plus foibles, l'un à

la tierce majeure, & l'autre à la quinte * [*C'est-à-dire , à la douzieme,

qui est le replique de la quinte & à la dix septieme, qui est la duplique de

la tierce majeure. L'octave, & même plusieurs octaves s'entendent aussi

assez distinctement, & s'entendroient bien mieux encore, si l'oreille ne les

confondoit quelquefois avec le son principal.] Auxquels on à donne les noms

de mi & de sol. J'écris à part ces trois noms , & cherchant un tuyau à la

quinte du premier, qui rende le même son que je viens d'appeller sol ou son

octave, j'en trouve un de dix pieds huit pouces de longueur, lequel , outre

le son principal sol , en rend aussi deux autres, mais plus foiblement; je

les appel le si & re, & je trouve qu'ils sont précisément en même rapport

avec le sol, que le sol & le mi l'etoient avec l'ut; je les écris à la suite

des autres, omettant comme inutile d'écrire le sol une seconde fois.

Cherchant un troisieme tuyau à l'unisson de la quinte re, je trouve qu'il

rend encore deux autres sons outre le son principal re , & toujours en même

proportion que les précédens; je les appelle fa & la *[* Le fa qui fait la

tierce majeure du re se trouve , par conséquent , dièse dans cette

progression , & il faut avouer qu'il n'est pas aise de développer l'origine

du fa naturel considère comme quatrieme note du ton : mais il y auroit

là-dessus des observations à faire qui nous méneroient loin & qui ne

seroient pas propres à cet ouvrage . Au reste, nous devons d'autant moins

nous arrêter à cette légère exception, qu'on peut démontrer que le fa

naturel ne sauroit être traite dans le ton d'ut que comme dissonance ou

préparation à la dissonance.] & je les écris encore à la suite des précédens.

En continuant de même sur le la , je trouverois encore deux autres sons:

mais comme j'apperçois que la quinte est ce même me qui à fait la tierce du

premier son ut je m'arrête- la, pour ne pas redoubler inutilement mes

expériences , & j'ai les sept noms suivans , répondans au premier son ut &

aux six autres j'ai trouves de deux en deux.

Ut , mi, sol, si, re, fa, la.

Rapprochant ensuite tous ces sons par

octaves, dans les trouve ranges de cette sorte,

Ut , re, mi, fa, sol, la, si .

Et ces sept notes ainsi rangées, indiquent

justement le progrès diatonique affecte au mode majeur, par la nature même :

or, comme le premier son ut à servi de principe & de base à tous les autres,

nous le prendrons pour ce son fondamental que nous avions cherche , parce

qu'il est bien réellement la source & l'origine d'ou sont émanes tous ceux

qui le suivent. Parcourir ainsi tous les sons de cette échelle, en

commençant & finissant par le son fondamental, & en préférant toujours les

premiers engendres aux derniers; c'est ce qu'on appelle moduler dans le ton

d'ut majeur, & c'est-là proprement la gamme fondamentale, qu'on est convenu

d'appeller naturelle préférablement aux autres, & qui sert de regle de

comparaison , pour y conformer les sons fondamentaux de tous les tons

pratiquables. Au reste : il est bien évident qu'en prenant le son rendu par

tout autre tuyau pour le son fondamental ut nous serions parvenus par des

sons différens à une progression toute semblable, & que, par conséquent , ce

chon'est que de pure convention & tout aussi arbitraire que celui d'un tel

ou tel méridien pour déterminer les degrés de longitude.

Il suit de-là, que ce que nous avons fait et

prenant ut pour base de notre opération, nous le pouvons faire de même en

commençant par un des six sons qui le suivent , à notre choix , & qu'appellant

ut ce nouveau son fondamental , nous arriverons à la même progression que ci

- devant, & nous trouverons tout de nouveau,

Ut , re, mi, fa, sol, la, si.

Avec cette unique différence que ces derniers

sons étant places à l'égard de leur son fondamental de la même maniere que

les précédens l'étoient à l'égard du leur, & ces deux sons fondamentaux

étant pris sur differéns tuyaux , il s'ensuit que leurs sons correspondans

sont aussi rendus par différens tuyaux, & que le premier ut par exemple,

n'étant pas le même que le second , le premier re n'est pas non plus le même

que le second.

A présent l'un de ces deux tons étant pris

pour le naturel, si vous voulez savoir ce que les différens sons du second

sont à l'égard du premier, vous n'avez qu'à chercher à quel son naturel du

premier ton se rapporte le fondamental du second, & le même rapport

subsistera toujours entre les sons de même dénomination de l'un & de l'autre

ton dans les octaves correspondantes. Supposant , par exemple , que l'ut du

second ton, soit un sol au naturel , c'est - à - dire à la quinte de l'ut

naturel, le re du second ton sera surement un la naturel , c'est-a-dire, la

quinte du re naturel, le misera un si, le fa un ut &c. & alors on dira qu'on

est au ton majeur de sol, c'est-a-dire, qu'on à pris le sol naturel pour en

faire le son fondamental d'un autre ton majeur.

Mais si , au lieu de m'arrêter en la dans

l'expérience des trois sons rendus par chaque tuyau , j'avois continue ma

progression de quinte en quinte jusqu'à me retrouver au premier ut d'ou j'etois

parti d'abord, ou à l'une de ses octaves, alors j'aurois passe par cinq

nouveaux sons altérés des premiers , lesquels sont avec eux la somme de

douze sons différens renfermes dans l'étendue de l'octave, & faisant

ensemble ce qu'on appelle les douze cordes du système chromatique .

Ces douze sons répliqués à différentes

octaves, font toute l'étendue de l'échelle générale , sans qu'il puisse

jamais s'en présenter aucun autre , du moins dans le système tempéré ,

puisqu'après avoir parcouru de quinte en quinte tous les sons que les tuyaux

faisoient entendre, je suis arrive à la replique du premier par lequel

j'avois commence , & que , par conséquent, en poursuivant la même opération

, je n'aurois jamais que les répliqués, c'est-a-dire , les octaves des sons

précédens .

La méthode que la nature m'à indiquée, & que

j'ai suivie pour trouver la génération de tous les sons pratiques la Musique

, m'apprend donc en premier lieu, non pas à trouver un son fondamental,

proprement dit, qui n'existe point, mais à tirer d'un son établi par

convention tous les mêmes avantages qu'il pourroit avoir s'il etoit

réellement fondamental , c'est-à-dire , à en faire réellement l'origine & le

générateur de tous les autres sons qui sont en usage & qui n'y peuvent être

qu'en conséquence de certains rapports détermines qu'ils ont avec lui ,

comme les touches du clavier à l'égard du C sol ut.

Elle m'apprend en second lieu , qu'après

avoir détermine le rapport de chacun de ces sons avec le fondamental , on

peut à son tour le considérer comme fondamental lui - même , puisque le

tuyau qui le rend, faisant entendre sa tierce majeure & sa quinte aussi bien

que le fondamental , on trouve, en partant de ce sons-là comme générateur,

une gamme qui ne diffère en rien, quant à sa progression de la gamme,

établie en premier lieu; c'est-a-dire , en un mot , que chaque touche du

clavier peut & doit même être considérée sous deux sens tout-a-fait

différens ; suivant le premier, cette touche représenté un son relatif au C

sol ut & qui, en cette qualité, s'appelle re, ou mi, ou sol, &c. selon qu'il

'est le second , le troisieme ou le cinquieme degré de l'octave renfermée

entre deux ut naturels. Suivant le second sens elle est le fondement d'un

majeur, & alors elle doit constamment porter le nom d'ut & toutes les autres

touches ne devant être considérées que par les rapports qu'elles ont avec la

fondamentale, c'est un rapport qui détermine alors le nom qu'elles doivent

porter suivant le degré qu'elles occupent : comme l'octave renferme douze

sons , il faut indiquer celui qu'on choisit , & alors c'est un la ou un re

,&c. naturel , cela détermine le son : mais quand il faut le rendre

fondamental & y fixer le ton, alors c'est constamment un ut & cela détermine

le progrès .

Il résulté de cette explication que chacun

des doute sons de l'octave peut être fondamental ou relatif, suivant la

maniere dont il sera employé , avec cette distinction que la disposition de

l'ut naturel dans l'échelle des tons, le rend fondamental naturellement ,

mais qu'il peut toujours devenir relatif à tout autre son que son voudra

choisir pour fondamental ; au lieu que ces autres sons naturellement

relatifs à celui d'ut , ne deviennent fondamentaux que par une détermination

particuliere. Au reste ; il est évident que c'est la nature même qui nous

conduit à cette distinction de fondement & de rapports dans les sons :

chaque son peut être fondamental naturellement puisqu'il fait entendre les

harmoniques, c'est-a-dire , sa tierce majeure & sa quinte, qui sont les

cordes essentielles du ton dont il est le fondement , & chaque son peut

encore être naturellement relatif , puisqu'il n'en est aucun qui ne soit une

des harmoniques ou des cordes essentielles d'un son fondamental , & qui n'en

puisse être engendre en cette qualité . On verra dans la suite pourquoi j'ai

insiste sur ces observations.

Nous avons donc douze sons qui servent de

fondemens ou de toniques aux douze tons majeurs, pratiques dans la Musique,

& qui, en. Cette qualité, sont parfaitement semblables quant aux

modifications qui résultent de chacun d'eux , traite comme fondamental, à

regard du mode mineur , il ne tous est point indique par la nature , & comme

nous ne trouvons aucun son qui en fasse entendre les nous ne pouvons

concevoir qu'il n'à point de son fondamental absolu , & qu'il ne peut

exister qu'eu vertu du rapport qu'il a avec majeur dont il est engendre ,

comme il est aise de le faire voir . *[* voyez M. Rameau nouv. Syst. P. 21 &

tr. De l'Har. P.12. & 13.]

Le premier objet que nous devons donc nous

proposer dans l'institution de nos nouveaux signes, c'est d'en imaginer

d'abord un qui désigne nettement, dans toutes les occasions , la corde

fondamentale que l'on prétend établir, & le rapport qu'elle à avec la

fondamental de comparaison, c'est-a-dire, avec l'ut naturel.

Supposons ce signe déjà choisi. la

fondamentale étant déterminée , il s'agira d'exprimer tous les autres sons

par le rapport qu'ils ont avec elle , car c'est elle seule qui en détermine

le progrès & les altérations : ce n'est pas, à la vérité, ce qu'on pratique

dans la Musique ordinaire , ou les sons sont exprimes constamment par

certains noms détermines, qui ont un rapport direct aux touches des

instrumens & à la gamme naturelle , sans égard au ton ou l'on est, ni à la

fondamentale qui le détermine : mais comme il est ici question de ce qu'il

convient le mieux de faire, & non pas de ce qu'on fait actuellement , est-on

moins en droit de rejetter une mauvaise pratique , si je fais voir que celle

que je lui substitue mérite la préférence qu'on le serait de quitter un

mauvais guide pour un autre qui vous montreroit un chemin plus commode &

plus court ? Et ne se moqueroit-on pas du premier s'il vouloit vous

contraindre à le suivre toujours, par cette unique raison, qu'il vous égare

depuis long - tems ?

Ces considérations nous menent directement au

choix des chiffres pour exprimer les sons de la Musique, puisque les

chiffres ne marquent que des rapports , & que rapports , & que l'expression

des sons n'est aussi que celle des rapports qu'ils ont ente'eux . Aussi

avons-nous déjà remarque que les Grecs ne se servoient des lettres de leur

Alphabet à cet usage, que parce que ces lettres etoient en même tems les

chiffres de leur arithmétique, au lieu que les caracteres de notre Alphabet

ne portant point communément avec eux les idées de nombre, ni de rapports,

ne seroient pas, à beaucoup près, si propres à les exprimer.

Il ne faut pas s'étonner après cela si l'on à

tente si souvent de substituer les chiffres aux notes de la Musique ;

c'etoit assurément le service le plus important, que l'on eut pu rendre à

cet Art, si ceux qui l'ont entrepris avoient eu la patience ou les lumieres

nécessaires pour embrasser un système général dans toute son étendue. Le

grand nombre de tentatives qu'on à faites sur ce point, fait voir qu'on sent

depuis long-tems les defaults des caractères établis. Mais il fait voir

encore qu'il est bien plus aise de les appercevoir que de les corriger ;

faut-il conclure de-la que la chose est impossible?

Nous voilà donc déjà détermines sur le choix

des caracteres ; il est question maintenant de réfléchir sur la maniere de

les appliquer. Il est sur que cela demande quelque soin : car s'il n'etoit

question que d'exprimer tous les sons par autant de chiffres différens , il

n'y auroit pas-là grande difficulté : mais aussi n'y auroit-il pas non plus

grand mérite , & ce seroit ramener dans la Musique une confusion encore pire

que celle qui naît de la position des notes.

Pour m'éloigner le moins qu'il est possible

de l'esprit de la méthode ordinaire, je ne ferai d'abord attention qu'au

clavier naturel, c'est-a-dire, aux touches noires de l'Orgue & du Clavecin,

réservant pour les autres des signes d'altération semblables à ceux qui se

pratiquent communément. Ou plutôt, pour me fixer par une idée plus

universelle, je considererai seulement le progrès & le rapport des sons

affectés au mode majeur, faisant abstraction à la modulation & aux

changemens de ton , bien sur qu'en faisant régulièrement l'application de

mes caracteres , la fécondité de mon principe suffira à tout.

De plus: comme toute l'étendue du clavier

n'est qu'une faite de plusieurs octaves redoublées, je me contenterai d'en

considérer une à part, & je chercherai ensuite un moyen d'appliquer

successivement à toutes, les mêmes caracteres que j'aurai affectes aux sons

de celle-ci. Par- la, je me conformerai à la fois à l'usage qui donne les

mêmes noms aux notes correspondantes des différentes octaves, à mon oreille

qui se plaît à les sons, à la raison qui me fait voir les mêmes rapports

multiplies entre les nombres qui les expriment , & enfin, je corrigerai un

des grands défauts de la Musique ordinaire , qui est d'anéantir par une

position vicieuse l'analogie & la ressemblance qui doit toujours se trouver

entre les différentes octaves .

Il y à deux manieres de considérer les sons &

les rapports qu'ils ont entr'eux ; l'une, par leur génération, c'est-a-dire,

par les différentes longueurs, des cordes ou des tuyaux qui les sont

entendre; & l'autre, par les intervalles qui les séparent du grave à l'aigu

.

A l'égard de la premiere , elle ne sauroit

être de nulle conséquence l'établissement de nos signes ; soit parce qu'il

faudroit de trop grands nombres pour les exprimer ; soit enfin , parce que

de tels nombres ne sont de nul avantage pour la facilite de l'intonation ,

qui doit être ici notre grand objet.

Au contraire, la seconde maniere de

considérer les sons par leurs intervalles, renferme un nombre infini

d'utilités : c'est sur elle qu'est sonde le système de la position , tel

qu'il est pratique actuellement. Il est vrai que, suivant ce système, les

notes n'ayant rien en elles-mêmes, ni dans l'espace qui les sépare, qui vous

indique clairement le genre de l'intervalle, il faut anoner un tems infini

avant que d'avoir acquis toute l'habitude nécessaire pour le reconnoître au

premier coup-d'oeil . Mais comme ce défaut vient uniquement du mauvais choix

des signes, on n'en peut rien conclure contre le principe sur lequel ils

sont établis, & l'on verra bientôt comment , au contraire , on tire de ce

principe tous les avantages qui peuvent rendre l'intonation aisée à

apprendre & à pratiquer .

Prenant ut pour ce son fondamental , auquel

tous les autres doivent se rapporter, & l'exprimant par le chiffre 1 , nous

aurons à sa suite l'expression des sept sons naturels , ut, re, mi, fa, sol,

la , si, par les sept chiffres, 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 , 7 ; de façon que tant

que le chant roulera dans l'étendue de ces sept sons ; il suffira de les

noter chacun par son chiffre correspondant, pour les exprimer tous sans

équivoque.

Il est évident que cette maniere de noter,

conserve pleinement l'avantage si vante de la position : car , vous

connoissez à l'oeil , aussi clairement qu'il est possible , si un son est

plus haut ou plus bas qu'un autre ; vous voyez parfaitement qu'il faut

monter pour aller de l'1 au 5 , & qu'il faut descendre pour aller du 4 au 2

: cela ne souffre pas la moindre replique .

Mais je ne m'étendrai pas ici sur cet

article, & je me contenterai de toucher, à la fin de cet Ouvrage, les

principales réflexions qui naissent de la comparaison des deux méthodes; si

l'on suit mon projet avec quelque attention, elles se présenteront

d'elles-mêmes à chaque instant, &, en laissant à mes Lecteurs le plaisir de

me prévenir, j'espere de me procurer la gloire d'avoir pense comme eux.

Les sept premiers chiffres ainsi disposes,

marqueront; outre les degrés de leurs intervalles , celui que chaque son

occupe à l'égard du son fondamental ut de façon qu'il n'est aucun intervalle

dont l'expression par chiffres ne vous présente un double rapport , le

premier, entre les deux sons qui le composent, & le second , entre chacun

d'eux & le ton fondamental.

Soit donc établi que le chiffre que

s'appellera toujours ut 2 , s'appellera toujours re , 3 , toujours mi, &c.

conformément à l'ordre suivant.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 .

ut , re, mi, fa, sol, la, si.

Mais quand il est question de sortir de cette

étendue, pour passer dans d'autres octaves, alors cela forme une nouvelle

difficulté ; car il faut nécessairement multiplier les chiffres, ou suppléer

à cela par quelque nouveau signe qui détermine l'octave ou l'on chante,

autrement l'ut d'en-haut étant écrit 1 , aussi-bien que l'ut d'en-bas , le

Musicien ne pourroit éviter de les confondre , & l'équivoque auroit lieu

nécessairement.

C'est ici le cas ou la position peut être

admise avec les avantages qu'elle à dans la Musique ordinaire, sans en

conserver ni les embarras, ni la difficulté. Etablissons une ligne

horizontale, sur laquelle nous disposerons toutes les notes renfermées dans

la même octave, c'est-a-dire, depuis & compris l'ut d'en-bas jusqu'à celui

d'en-haut exclusivement. Faut-il passer dans l'octave qui commence à l'ut

d'en - haut ? Nous placerons nos chiffes au - dessus de la ligne.

Voulons-nous, au contraire, passer dans l'octave inférieure laquelle

commence en descendant par le si , qui suit l'ut pose sur la ligne? Alors

nous les placerons au-dessous de la même ligne ; c'est-a-dire, que la

position qu'on est contraint de changer à chaque degré dans la Musique

ordinaire, ne changera dans la mienne qu'à chaque octave, & aura , par

conséquent, six fois moins de combinaisons.

( Voyer la Planche, Exemple 1. )

Après ce premier ut je descens au sol de

l'octave inférieure : je reviens à mon ut & , après avoir fait le mi & le

sol de la même octave, je passe à l'ut d'en-haut, c'est-a-dire, à l'ut qui

commence l'octave supérieure: je redescens ensuite jusqu'au sol d'en-bas par

lequel le reviens finir à mon premier ut.

Vous pouvez voir dans ces exemples (voyez la

pl. Ex, 1 & 2.) comment le progrès de la voix est toujours annonce aux yeux,

ou par les différentes valeurs des chiffres, s'ils sont de la même octave,

ou par leurs différentes positons, si leurs octaves sont différentes.

Cette mécanique est si simple qu'on la

conçoit du premier regard, & la pratique en est la chose du monde la plus

aisée. Avec une seule ligne vous modulez dans l'étendue de trois octaves, &

s'il se trouvoit que vous voulussiez passer encore au - delà, ce qui

n'arrivera gueres dans une Musique sage , vous avez toujours la liberté

d'ajouter des lignes accidentelles en haut & en bas, comme dans la Musique

ordinaire , avec la différence que dans celle-ci il faut onze lignes pour

trois octaves, tandis qu'il n'en faut qu'une dans la mienne, & que je puis

exprimer l'étendue de cinq, six, & près de sept octaves , c'est-a-dire,

beaucoup plus que n'à d'étendue le grand clavier, avec trois lignes

seulement.

Il ne faut pas confondre la position, telle

que ma méthode l’adopte, avec celle qui se pratique dans la Musique

ordinaire: les principes en sont tout différens. La Musique ordinaire n'à en

vue que de vous indiquer des intervalles & de disposer en quelque façon vos

organes par l'aspect du plus grand ou éloignement des notes, sans

s'embarrasser de distinguer assez bien le genre de ces intervalles, ni le

degré de cet éloignement, pour en rendre la connoissance indépendante de

l’habitude. Au contraire, la connoissance des intervalles qui fait

proprement le fond de la science du Musicien m'à paru un point si important,

que j'ai cru en devoir faire l'objet essentiel de ma méthode. L'explication

suivante montre comment on parvient par mes caracteres à déterminer tous les

intervalles possibles par leurs genres & par leurs noms, sans autre peine

que celle de lire une fois ces remarques.

Nous distinguons d'abord les intervalles en

directs & renverses & les uns & les autres encore en simples et redoublés.

Je vais définir chacun de ces intervalles considère dans mon système.

L'intervalle direct est celui qui est compris

entre deux sons, dont les chiffres sont d'accord avec le progrès,

c'est-a-dire, que le son le plus haut doit avoir aussi le plus grand

chiffre, & le son le plus bas, le chiffre le plus petit. (Voyez la pl

Exemp. 3. )

L'intervalle renverse est celui dont le

progrès est contrarie par les chiffres, c'est-a-dire que si l'intervalle

monte le second chiffre est le plus petit, & si l'intervalle descend le

second chiffre est le plus grand.

(Voyez la pl. Ex. 4.)

L'intervalle simple est celui qui ne passe

pas l'étendue d'une octave.( Voyez la pl. Ex. 5. )

L'intervalle redouble est celui qui passe

l'étendue d'une octave. Il est toujours la replique d'un intervalle simple,

(Voyez Exemple 6.)

Quand vous entrez d'une octave dans la

suivante, c'est-a-dire que vous passez de la ligne au-dessus ou au-dessous

d'elle, ou vice-versa, l'intervalle est simple s'il est renverse, mais s'il

est direct il sera toujours redouble.

Cette courte explication suffit pour

connoître à fond le genre de tout intervalle possible. Il faut à présent

rapprendre à en trouver le nom sur le champ.

Tous les intervalles peuvent être considères,

comme formes des trois premiers intervalles simples, qui sont la seconde, la

tierce, la quarte; dont les complemens à l'octave sont la septieme, la sixte

& la quinte; à quoi, si vous ajoutez cette octave elle-même, vous aurez tous

les intervalles simples sans exception.

Pour trouver donc le nom de tout intervalle

simple direct, il ne faut qu'ajouter l'unité à la différence des deux

chiffres qui expriment. Soit, par exemple , cet intervalle 1 , 5 ; la

différence des deux chiffres est 4, à quoi ajoutant l'unité vous avez 5 ,

c'est-a-dire , la quinte pour le nom de cet intervalle; il en seroit de même

si vous aviez eu 1 , 6 ; ou 7 , 3 , &c. Soit cet autre intervalle 4 , 5 ; la

différence est 1 , à quoi ajoutant l'unité vous avez 2, c'est-a-dire, une

seconde pour le nom de cet intervalle. La regle est générale.

Si l'intervalle direct est redouble, après

avoir procède comme ci - devant, il faut ajouter 7 pour chaque octave, &

vous aurez encore très - exactement le nom de votre intervalle : par

exemple, vous voyez déjà que - 1 - 3 est une tierce redoublée, ajoutez donc

7 à 3, & vous aurez 10 , c'est-a-dire une dixieme pour le nom de votre

intervalle.

Si l'intervalle est renverse, prenez le

complément du direct, c'est le nom de votre intervalle: ainsi, parce que la

sixte est le complément de la tierce, & que cet intervalle - 1- 3, est une

tierce renversée, je trouve que c'est une sixte ; si de plus il est

redouble, ajoutez-y autant de fois 7 qu'il y à d’octaves. Avec ce peu de

regles, dans quelque cas que vous soyez, vous pouvez nommer sur le champ &

sans le moindre embarras quelque intervalle qu'on vous présente.

Voyons donc, sur ce que je viens d'expliquer,

à quel point nous sommes parvenus dans l'art de solfier par la méthode que

je propose.

D'abord toutes les notes sont connues sans

exception; il n'à pas falu bien de la peine pour retenir les noms de sept

caracteres uniques, qui sont les seuls dont on ait à charger sa mémoire pour

l'expression des sons ; qu'on apprenne à les entonner juste en montant & en

descendant, diatoniquement & par intervalles, & nous voilà tout d'un coup

débarrasses des difficultés de la position.

A le bien prendre, la connoissance des

intervalles, par rapport à la nomination, n'est pas d'une nécessité absolu,

pourvu qu'on connoisse bien le ton d'ou l'on part, & qu'on fache trouver

celui ou l'on va. On peut entonner exactement l'ut le fa sans savoir qu'on

fait une quarte: & surement cela seroit toujours bien moins nécessaire par

ma méthode que par la commune, ou la connoissance nette & précise des notes

ne peut suppléer à celle des intervalles; au lieu que dans la mienne quand

l'intervalle seroit inconnu, les deux notes qui le composent seroient

toujours évidentes, sans qu'on put jamais s'y tromper dans quelque ton & à

quelque clef que l'on fut. Cependant tous les avantages se trouvent ici

tellement réunis , qu'au moyen de trois ou quatre observations très-simples

, voilà mon Ecolier en état de nommer hardiment tout intervalle possible,

soit sur la même partie, soit en sautant de d'une à l'autre, & d'en savoir

plus à cet égard dans une heure d'application, que des Musiciens de dix &

douze ans de pratique : car on doit remarquer , que les opérations dont je

viens de parler se sont tout d'un coup par l'esprit & avec une rapidité bien

éloignée des longues gradations indispensables dans la Musique ordinaire,

pour arriver à la connoissance des intervalles, & qu'enfin les regles

seroient toujours préférables à l'habitude, soit pour la certitude , soit

pour la brièveté , quand même elles ne feroient que produire le même effet .

Mais ce n'est rien d'être parvenus jusqu'ici

: il est d'autres objets à considérer & d'autres difficultés à surmonter.

Quand j'ai ci-devant affecte le nom d'ut au

son fondamental de la gamme naturelle , je n'ai fait que me conformer à

l'esprit de la premiere institution du nom des notes , & à l'usage général

des Musiciens, & quand j'ai dit que la fondamentale de chaque ton avoit le

même droit de porter le nom d'ut que ce premier son , à qui il n'est affecte

par aucune propriété particuliere, j'ai encore été autorise par la pratique

universelle de cette méthode, qu'on appelle transposition , dans la Musique

vocale.

Pour effacer tout scrupule qu'on pourroit

concevoir à cet égard, il faut expliquer ma pensée avec un peu plus

d'étendue: le none d'ut doit-il être nécessairement & toujours celui d'une

touche fixe du clavier, ou doit-il au contraire être applique préférablement

à la fondamentale de chaque ton, c'est la question qu'il s'agit de discuter.

A l'entendre énoncer de cette maniere, on

pourroit, peut-être, s'imaginer que ce n'est ici qu'une question de mots.

Cependant elle influe trop dans la pratique pour être méprisée : il s'agit

moins des noms en eux-mêmes, que de déterminer les idées qu'on leur doit

attacher, & sur lesquelles on n'à pas été trop bien d'accord jusqu'ici.

Demandez à une personne qui chante, ce que

c'est qu'une telle vous dira que c'est le premier ton de la gamme demandez

la même chose à un joueur d'instrumens, il vous répondra que c'est une telle

touche de son Violon ou de son Clavecin. Ils ont tous deux raison; ils

s'accordent même en qu'ils un sens, & s'accorderoient tout-a-fait, si l'un

ne se representoit pas cette gamme comme mobile, & l'autre cet ut comme

invariable.

Puisque l'on est convenu d'un certain ton

à-peu-près fixe pour y régler la portée des voix & le diapason des

instrumens , il faut que ce son ait nécessairement un nom, & un fixe comme

le son qu'il exprime ; donnons-lui le nom d'ut : j'y consens. Réglons

ensuite sur ce nom - la tous ceux des différens sons de l'échelle générale

afin que nous puissions indiquer le rapport qu'ils ont avec lui & avec les

différentes touches des instrumens ; j'y consens encore ; & jusque-là le

symphoniste à raison.

Mais ces sons auxquels nous venons de donner

des noms , & ces touches qui les sont entendre, sont disposes de telle

maniere qu'ils ont entr'eux & avec la touche ut certains rapports qui

constituent proprement ce qu'on appelle ton, & ce ton dont ut est la

fondamentale est celui que sont entendre les touches noires de l'Orgue & du

Clavecin quand on les joue dans un certain ordre, sans qu'il soit possible

d'employer toutes les mêmes touches pour quelque autre ton dont ut ne seroit

pas la fondamentale , ni d'employer dans celui noms celui d'ut aucune des

touches blanches du clavier lesquelles n'ont même aucun nom propre, & en

prennent de différens , s'appellant tantôt dièses & tantôt ,bémols suivant

les tons dans lesquels elles sont employées.

Or quand on veut établir une autre

fondamentale, il faut nécessairement faire un tel choix des sons qu'on veut

employer, qu'ils aient avec elle précisément les mêmes rapports que le re,

le me , le sol, & tous les autre sons de la gamme naturelle avoient avec

l'ut . C'est le cas ou le Chanteur à droit de être au Symphoniste : pourquoi

ne vous servez-vous pas des mêmes noms pour exprimer les mêmes rapports? Au

reste, je crois peu nécessaire de remarquer qu'il faudroit toujours

déterminer la fondamentale par son nom naturel, & que c'est seulement après

cette détermination qu'elle prendroit le nom d'ut.

Il est vrai qu'en affectant toujours les

mêmes noms aux mêmes touches de l'instrument & aux mêmes notes de la

Musique, il semble d'abord qu'on établit un rapport plus direct entre cette

note & cette touche, & que l'une excite plus aisément l'idée de l'autre

qu'on ne seroit en cherchant toujours une égalité de rapports entre les

chiffres des notes & le chiffre fondamental d'un cote, & de l'autre, entre

le son fondamental & les touches de l'instrument.

On peut voir que je ne tâche pas d'énerver la

force de l'objection : oserai-je me flatter à mon tour que les préjugés

n'ôteront rien à celle de mes réponses?

D'abord je remarquerai que le rapport fixe

par les mêmes noms entre les touches de l'instrument & les notes de la

Musique à bien des exceptions & des difficultés auxquelles on ne fait pas

toujours assez d'attention.

Nous avons trois clefs dans la Musique, & ces

trois clefs ont huit positions, ainsi , suivant ces différentes positions ,

voilà huit touches différentes pour la même position, & huit positions pour

la même touche & pour chaque touche de l'instrument : il est certain que

cette multiplication d'idées nuit à leur netteté; il y à même bien des

Symphonistes qui ne les possédent jamais toutes à un certain point, quoique

toutes les huit clefs soient d'usage sur plusieurs instrumens.

Mais renfermons-nous dans l'examen de ce qui

arrive sur une seule clef. On s'imagine que la même note doit toujours

exprimer l'idée de la même touche, & cependant cela est très-faux : car par

des accidens fort communs, causes par les dièses & les bémols, il arrive à

tout moment, non-seulement que la note si devient la touche ut que la note

mi devient la touche sa & réciproquement, mais encore qu'une note diésée à

la clef & diésée par accident monte d'un ton tout entier , qu'un fa devient

un sol, un ut un re, &c. & qu'au contraire par un double bémol un mi

deviendra un re, un si un la & ainsi des autres. Ou en est donc la précision

de nos idées ? Quoi ! Je vois un sol & il saut que je touche un la ! Est-ce

la ce rapport si juste, si vante, auquel on veut sacrifier celui de la

modulation?

Je ne nie pas cependant qu'il n'y ait quelque

chose de très-ingénieux dans l'invention des accidens ajoutes à la clef pour

indiquer, non pas les différens tons, car ils ne sont pas toujours connus

par- la, mais les différentes altérations qu'ils causent. Ils n'expliquent

pas mal la théorie des progressions, c'est dommage qu'ils fassent acheter si

cher cet avantage par la peine qu'ils donnent dans la pratique du chant &

des instrumens. Que me sert, à moi, de savoir qu'un tel demi-ton à change de

place , & que de - la on l'à transporte la pour en faire une note sensible,

une quatrieme ou une sixieme note; si d'ailleurs je ne puis venir à bout de

l'exécuter sans me donner la torture , & s'il faut que je me souvienne

exactement de ces cinq dièses ou de ces cinq bémols pour les appliquer à

toutes les notes que je trouverai sur les mêmes positions ou à l'octave , &

cela précisément dans le tems que l'exécution devient la plus embarrassante

par la difficulté particuliere de l'instrument ? Mais ne nous imaginons pas

que les Musiciens se donnent cette peine dans la pratique; ils suivent une

autre route bien plus commode, & il n'y à pas un habile homme parmi eux qui

après avoir prélude dans le ton ou il doit jouer, ne fasse plus d'attention

au degré du ton ou il se trouve & dont il connoit la progression, qu'au

dièse ou au bémol qui l'affecte.

En général, ce qu'on appelle chanter &

exécuter au naturel est, peut-être, ce qu'il y à de plus mal imagine dans la

Musique : car si les noms des notes ont quelque utilité réelle , ce ne peut

être que pour exprimer certains rapports, certaines affections déterminées

dans les progressions des sons. Or, des que le ton change , les rapports des

sons & la progression changeant aussi , la raison dit qu'il faut de même

changer les noms des notes en les rapportant par analogie au nouveau ton ,

sans quoi l'on renverse le sens des noms & l'on ôte aux mots le seul

avantage qu'ils puissent avoir, qui est d'exciter d'autres idées avec celles

des sons. Le passage du mi au fa ou du si à l'ut, excite naturellement dans

l'esprit du Musicien l'idée du demi-ton. Cependant, si l'on est dans le ton

de si ou dans celui de mi, l'intervalle du si à l'ut ou du mi au fa est

toujours d'un ton & jamais d'un demi-ton. Donc au lieu de leur conserver des

noms qui trompent l'esprit & qui choquent l'oreille exercée par une

différente habitude , il est important de leur en appliquer d'autres dont le

sens connu ne soit point contradictoire, & annonce les intervalles qu’ils

doivent exprimer. Or, tous les rapports des sons du système diatonique se

trouvent exprimes dans le majeur tant en montant qu'en descendant, dans

l'octave comprise entre deux ut suivant l'ordre naturel, & dans le mineur

dans l'octave comprise entre deux la suivant le même ordre en descendant

seulement, car et montant le mode mineur est assujetti à des affections

différentes qui présentent de nouvelles réflexions pour la théorie ,

lesquelles ne sont pas aujourd'hui de mon sujet , & qui ne sont rien au

système que je propose.

Je ne disconviens pas qu'à l'égard des

instrumens ma méthode ne s'écarte beaucoup de l'esprit de la méthode

ordinaire : mais comme je ne crois pas la méthode extrêmement estimable, &

que je crois même d'en démontrer les défauts, il faudroit toujours avant que

de me condamner par- la, se mettre en etat de me convaincre, non pas de la

différence, mais du désavantage de la mienne.

Continuons d'en expliquer la mécanique. Je

reconnois dans la Musique douze sons ou cordes originales, l'un desquels est

le C sol ut qui sert de fondement à la gamme naturelle: prendre un des

autres sons pour fondamental, c'est lui attribuer toutes les propriétés de

l'ut ; c'est proprement transposer la gamme naturelle plus haut ou plus bas

de tant de degrés. Pour déterminer ce son fondamental je me sers du mot

correspondant , c'est-à-dire , du sol, du re, du la, &c. & je l'écris à la

marge au haut de l'air que je veux noter : alors ce sol ou ce re qu'on peut

appeller la clef, devient ut & servant de fondement à un nouveau ton & à une

nouvelle gamme , toutes les notes du Clavier lui deviennent relatives, & ce

n'est alors qu'en vertu du rapport qu'elles ont avec ce son fondamental

qu'elles peuvent être employées.

C'est-là, quoiqu'on en puisse dire, le vrai

principe auquel il faut s'attacher dans la composition, dans le prélude, &

dans le Chant; & si vous prétendez conserver aux notes leurs noms naturels,

il faut nécessairement que vous les considériez tout à la fois sous une

double relation, savoir, par rapport au C sol ut & à la gamme naturelle, &

par rapport au son fondamental particulier, sur lequel vous êtes contraint

d'en régler le progrès & les altérations. Il n'y à qu'un ignorant qui joue

des dièses & des bémols sans penser au ton dans lequel il est ; alors Dieu

fait quelle justesse il peut y avoir dans son jeu!

Pour former donc un éleve suivant ma méthode,

je parle de l'instrument , car pour le Chant la chose est si aisée qu'il

feroit superflu de s'y arrêter; il faut d'abord lui apprendre à connoître &

à toucher par leur nom naturel, c'est-a-dire , sur la clef d'ut, toutes les

touches de son instrument. Ces premiers noms lui doivent servir de regle

pour trouver ensuite les autres fondamentales, & toutes les modulations

possibles des tons majeurs auxquels seuls il suffit de faire attention,

comme je l'expliquerai bientôt.

Je viens ensuite à la clef sol, & après lui

avoir fait toucher le sol, je l'avertis que ce sol devenant la fondamental

du ton doit alors s'appeller ut & je lui fais parcourir sur cet ut toute la

gamme naturelle en haut & en bas suivant l'étendue de son instrument: comme

il y aura quelque différence dans la touche ou dans la disposition des

doigts à cause du demi-ton transpose, je la lui serai remarquer. Après

l'avoir exerce quelque tems sur ces deux tons, je l'amenerai à la clef re, &

lui faisant appeller ut le re naturel, je lui fais recommencer sur cet ut

une nouvelle gamme, & parcourant ainsi toutes les fondamentales de quinte en

quinte, il se trouvera enfin dans le cas d'avoir prélude en mode majeur sur

les douze cordes du système chromatique, & de connoître parfaitement le

rapport & les affections différentes de toutes les touches de sort

instrument sur chacun de ces douze différens tons.

Alors je lui mets de la Musique aisée entre

les mains. la clef lui montre quelle touche doit prendre la dénomination

d'ut, & comme il à appris à trouver le mi & le sol , &c. c'est-a-dire, la

tierce majeure & la quinte, &c. sur cette fondamentale, un 3 & un 5 sont

bientôt pour lui des signes familiers , & si les mouvemens lui etoient

connus que l'instrument n'eut pas ses difficultés particulieres, il seroit

des lors en etat d'exécuter à livre ouvert toute sorte de Musique sur tous

les tons & sur toutes les clefs. Mais avant que d'en dire davantage sur cet

article, il faut achever d'expliquer la partie qui regarde l'expression des

sons.

A l'égard du mode mineur, j'ai déjà remarque

que 1a nature ne nous l'avoit point enseigne directement. Peut-être vient-il

d'une de la progression dont j'ai parle dans l'expérience des tuyaux, ou

l'on trouve qu'à la quatrieme quinte cet ut qui avoit servi de fondement à

l'opération fait une tierce mineure avec le la qui est alors le son

fondamental. Peut-être est-ce aussi de-la que naît cette grande

correspondance entre le mode majeur ut & le mode mineur de sa sixieme note,

& réciproquement entre le mode mineur la & le mode majeur de sa médiante.

De plus; la progression des sons affectes au

mode mineur est précisément la même qui se trouve dans l'octave comprise

entre deux la, puisque, suivant Monsieur Rameau, il est essentiel au mode

mineur d'avoir sa tierce & sa sixte mineurs, & qu'il n'y à que cette octave

ave ou, tous les autres sons étant ordonnes comme ils doivent l'être, la

tierce & la sixte se trouvent mineures naturellement.

Prenant donc la pour le nom de la tonique des

tons mineurs, & l'exprimant par le chiffre 6, je laisserai toujours à sa

médiante ut le privilege d'être, non pas tonique, mais fondamentale

caractéristique ; je me conformerai en cela à la nature qui ne nous fait

point connoître de fondamentale proprement dite dans les tons mineurs, & je

conserverai à la fois l'uniformité dans les noms des notes & dans les

chiffres qui les expriment & l'analogie qui se trouve entre les modes majeur

& mineur pris sur les deux cordes ut & la.

Mais cet ut qui par la transposition doit

toujours être le nom de la tonique dans les tons majeurs, & celui de la

médiante dans les tons mineurs, peut, par conséquent, être pris sur chacune

des douze cordes du système chromatique , & pour la designer, il suffira de

mettre à la marge le nom de cette corde prise sur le clavier dans l'ordre

naturel. On voit par-la que si le Chant est dans le ton d'ut majeur ou de la

mineur, il faudra écrire ut à la marge; si le Chant est dans le ton de re

majeur ou de si mineur, il faut écrire re à la marge; pour le ton de mi

majeur ou d'ut dièse mineur, on écrira mi à la marge, & ainsi de suite,

c'est-a-dire , que la note écrite à la marge, ou la clef désigne précisément

la touche du clavier qui doit s'appeller ut & . par conséquent être tonique

dans le ton majeur, médiante dans le mineur & fondamentale dans tous les

deux : sur quoi l'on remarquera que: j'ai toujours appelle cet ut

fondamentale & non pas tonique, parce qu'elle ne l'est que dans les tons

majeurs , mais qu'elle sert également de fondement à la & au nom des notes &

même aux différentes octaves dans l'un & l'autre mode: mais à le bien

prendre, la connoissance de cette clef n'est d'usage que pour les instrumens

& ceux qui chantent n'ont jamais besoin d'y faire attention.

Il suit de-la que la même clef sous le même

nom d'ut , désigne cependant, deux tons differens, savoir, le majeur dont

elle est tonique & le mineur dont elle est médiante , & dont par conséquent,

la tonique est une tierce au-dessous d'elle. Il suit encore que les mêmes

noms des notes & les notes affectées de la même maniere, du moins en

descendant, servent également pour l'un & l'autre mode, de sorte que

non-seulement on n'à pas besoin de faire une étude particuliere des modes

mineurs ; mais que même on seroit à la rigueur dispense de les connoître,

les rapports exprimes par les mêmes chiffres n'étant point differens, quand

la fondamental est tonique, que quand elle est médiante; cependant pour

l'évidence du ton & pour la facilite du prélude , on écrira la clef tout

simplement quand elle sera tonique, & quand elle médiante on ajoutera

au-dessous d'elle une petite horizontale.( Voyez la pl. Ex. 7, & 8. )

Il faut parler à présent des changemens de

ton : mais comme les altérations accidentelles des sons s'y présentent

souvent, & elles ont toujours lieu dans le mode mineur, en montant de la

dominante à la tonique, je dois auparavant en expliquer les signes.

Le dièse s'exprime par une petite ligne

oblique, qui croise la note en montant de gauche à droite, sol dièse, par

s'exemple ; s'exprime ainsi, 8 fa dièse ainsi, 4. Le bémol s'exprime aussi

par une semblable ligne qui croise la note en descendant, 7 , 3 , & ces

signes, plus simples que ceux qui sont en usage , servent encore à montrer à

l'oeil le genre d'altération qu'ils causent .

Pour le bécarre, il n'est devenu nécessaire

que par le mauvais choix du dièse & du bémol, parce qu'étant des caracteres

sépares des notes qu'ils alterent, s'il s'en trouve plusieurs de suite, sous

l'un ou l'autre de ces lignes, on ne peut jamais distinguer celles qui

doivent être affectées de celles qui ne le doivent pas, sans se servir du

bécarre. Mais comme par mon système, le signe de l'altération, outre la

simplicité de sa figure, à encore l'avantage d'être toujours inhérent à la

note altérée, il est clair que toutes celles auxquelles on ne le verra

point, devront être exécutées au ton naturel qu'elles doivent avoir sur la

fondamentale ou l'on est. Je retranche donc le bécarre comme inutile, & je

le retranche encore comme équivoque, puisqu'il est commun de le trouver

employé en deux sens tout opposes : car les uns s'en servent pour ôter

l'altération causée par les signes de la clef, & les autres, au contraire,

pour remettre la note au ton qu'elle doit avoir conformément à ces mêmes

signes.

A l'égard des changemens de ton soit pour

passer du majeur au mineur , ou d'une tonique à une autre , il pourroit

suffire de changer la clef : mais comme il est extrêmement avantageux de ne

point rendre la connoissance de cette clef nécessaire à ceux qui chantent, &

que, d'ailleurs, il faudroit une certaine habitude pour trouver facilement

le rapport d'une clef à l'autre ; voici la précaution qu'il y saut ajouter.

Il n'est question que d'exprimer la premiere note de ce changement, de

maniere à représenter ce qu'elle etoit dans le ton d'ou l'on sort, & ce

qu'elle est dans celui ou l'on entre. Pour cela : j'écris d'abord cette

premiere note entre deux doubles lignes perpendiculaires par le chiffre qui

la représenté dans le ton précédent, ajoutant au-dessus d'elle la clef ou le

nom de la fondamentale du ton ou l'on va entrer : j'écris ensuite cette même

note par le chiffre qui l'exprime dans le ton qu'elle commence. De sorte

qu'eu égard à la suite du Chant , le premier chiffre indique le ton de la

note , & le second sert à en trouver le nom.

Vous voyez ( pl. Ex. 9. )

non-seulement que du ton de sol vous passez dans celui d'ut, mais que la

note sa du ton précédent est la même que la note ut qui se trouve la

premiere dans celui où vous entrez.

Dans cet autre exemple, ( Voyez Ex. 10. )

la premiere note ut du premier changement seroit le mi bémol du mode

précédent , & la premiere note mi du second changement seroit l'ut dièse du

mode précédent, comparaison très-commode pour les voix & même pour les

instrumens , lesquels ont de plus l'avantage du changement de clef. On y

peut remarquer aussi que dans les changemens de mode, la fondamentale change

toujours, quoique la tonique reste la même; ce qui dépend des regles que

j'ai expliquées ci-devant.

Il reste dans l'étendue du clavier une

difficulté dont il est tems de parler. Il ne suffit pas de connoître le

progrès affecte à chaque mode, la fondamentale qui lui est propre, si cette

fondamental est tonique ou médiante , ni enfin de la savoir rapporter à la

place qui lui convient, dans l'étendue de la gamme naturelle; mais il faut

encore savoir à quelle octave , & en un mot à quelle touche précise du

clavier elle doit appartenir .

Le grand clavier ordinaire à cinq octaves

d'étendue , & je m'y bornerai pour cette explication, en remarquant

seulement qu'on est toujours libre de le prolonger de part & d'autre tout

aussi qu'on voudra, sans rendre la note plus diffuse ni plus incommode.

Supposons-donc que je sois à la clef d'ut

c'est-a-dire au son d'ut majeur, ou de la mineur qui constitue le clavier

naturel . Le clavier se trouve alors dispose de sorte que depuis le premier

ut d'en-bas jusqu'au dernier ut d'en-haut, je trouve quatre octaves

completes , outre les deux portions qui restent en haut & en bas entre l'ut

& le fa, qui termine le clavier de part & d'autre.

J'appelle à , la premiere octave comprise

entre l'ut d'en bas & le suivant vers la droite , c'est-a-dire , tout ce est

renferme entre 1 & 7 inclusivement. J'appelle B l'octave qui commence au

second ut , comptant de même vers la droite; C la troisieme, D la quatrieme,

&c. jusqu'à E , ou commence une cinquieme octave qu'on pousseroit plus haut

si l'on vouloir . à l'égard de la portion d'en-bas qui commence au premier

fa , & se termine au premier si , comme elle est imparfaite, ne commençant

point par la fondamentale , nous l'appellerons l'octave X; & cette lettre X

servira dans toute sorte de tons, à designer les notes qui resteront au bas

du clavier au-dessous de la premiere tonique.

Supposons que je veuille noter un air à la

clef 'd'ut, c'est -à-dire, au ton d'ut majeur, ou de la mineur; j'écris ut

au haut de la page à la marge, & je le rends médiante ou tonique, suivant

que j'y ajoute ou non la petite ligne horizontale.

Sachant ainsi quelle corde doit être la

fondamentale du ton, il n'est plus plus question que de trouver dans

laquelle des cinq octaves roule davantage le Chant que j'ai à exprimer, &

d'en écrire la lettre au commencement de la ligne sur laquelle je place mes

notes. Les deux espaces au-dessus & au-dessous représenteront les étages

contigus , & serviront pour les notes qui peuvent excéder en haut ou en bas

l'octave représentée par la lettre que j'ai mise au commencement de la ligne

. J'ai déjà remarque que si le Chant se trouvoit assez bizarre pour passer

cette étendue , on seroit toujours libre d'ajouter une ligne en haut ou en

bas, ce qui peut quelquefois avoir lieu pour les instrumens.

Mais comme les octaves se comptent toujours

d'une fondamentale à l'autre, & que ces fondamentales sont différentes,

suivant les différens tons ou l'on est, les octaves se prennent aussi sur

différons degrés, & sont, tantôt plus hautes ou plus basses, suivant que

leur fondamentale est éloignes du C sol ut naturel,

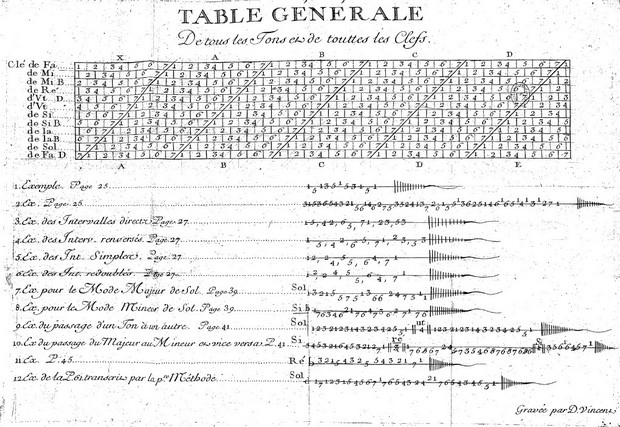

Pour représenter clairement cette mécanique ,

j'ai joint ici ( Voyez la Planche ) une table générale de tous les

tons du clavier , ordonnes par rapport aux douze cordes du système

chromatique , prises successivement pour fondamentales.

On y voit d'une maniere simple & sensible le

progrès des différens sons, par rapport au ton ou l'on est . On verra aussi

par l'explication suivante , comment elle facilite la pratique des

instrumens , au point de n'en faire qu'un jeu , non-seulement par rapport

aux instrumens à touches marquées , comme: le Basson , le Hautbois , la

Flûte , la Basse-de-Viole , & le Clavecin , mais encore à l'égard du Violon,

du. Violoncelle & de toute autre espece sans exception.

Cette représenté toute l'étendue du clavier,

combine sur les douze cordes : le clavier naturel, ou l'ut conserve son

propre nom, se trouve ici au sixieme rang marque par une étoile à chaque

extrémité , & c'est à ce rang que tous les autres doivent se rapporter ,

comme au terme commun de comparaison . On voit qu'il s'étend depuis le fa d'en-bas:

jusqu'à celui d'en-haut , à la distance de cinq octaves , qui sont ce qu'an

appelle le grand clavier.

J'ai déjà dit que l'intervalle compris depuis

le premier 1 jusqu'au premier 7 qui le suit vers la droite, s'appelle à ;

que l'intervalle compris depuis le second 1 jusqu'à l'autre 7 , s'appelle

l'octave B ; l'autre , l'octave C , &c. jusqu'au cinquieme 1, ou commence

l'octave E , que je n'ai portée ici que jusqu'au fa. à l'égard des quatre

notes qui sont à la gauche du premier ut j'ai dit encore qu'elles

appartiennent à l'octave X, à laquelle je donne ainsi une lettre hors de

rang, pour exprimer que cette octave n'est pas complete, parce qu'il

faudroit pour parvenir jusqu'à l'ut , descendre plus bas que le clavier ne

le permet.

Mais si je suis dans un autre ton , comme ,

par exemple , à la clef de re, alors ce rechange de nom & devient ut , c`est

pourquoi l'octave A, comprise depuis la premiere tonique jusqu'à sa septieme

note, est d'un degré plus élevée que le octave correspondante du ton

précédent, ce qu'il est aise de voit par la table, puisque cet ut du

troisieme rang , c'est -à-dire de la clef de re, correspond au re de la clef

naturelle d'ut, sur lequel il tombe perpendiculairement, & par la même

raison , l'octave X y à plus de notes que la même octave de la clef d'ut,

parce que les octaves en s'élevant davantage, s'éloignent de la plus basse

note du clavier.

Voilà pourquoi les octaves montent depuis la

clef d'ut jusqu'à la clef de mi, & descendent depuis la même clef d'ut

jusqu'à celle de sa ; car ce sa qui est la plus basse note du clavier ,